比喻与民族文化

作者简介:聂 焱,男,1948年3月出生,教授。曾任固原师范高等专科学校中文系语言教研室主任、系副主任,现任系主任。兼任宁夏语言学会理事、西北修辞学会会员、中国修辞学会会员、中国应用写作协会会员、中国山东济宁市中华民族文化艺术研究所特聘研究员。从事高等学校教学和科研工作二十年,以现代汉语为学科专长,以语法修辞为科研方向。

1.比喻的形成受各具特色的民族文化背景的制约

民族文化是生活在不同的政治、经济、历史、文化、哲学背景中的不同民族在宗教信仰、生活习俗、价值观念、审美标准、思维定势、文学艺术、心理积淀等方面形成的特定的言行规范或法则。民族文化会成为一个民族的心理积淀,它犹如一条幽暗的地下长河,涌动在一个民族意识的岩层里,流贯在该民族的血脉中,又如一个“黑箱”,时时调控着该民族成员的生活和行为方式。一种民族语言是一种民族文化的载体,它反映了一种民族的文化观念。而比喻作为人类的修辞方式、认知方式和思维方式,是人类文化的创造物,它的形成必然要受民族文化的制约,在不同的民族文化背景中产生的比喻也必然染上不同的民族文化色彩。比喻受民族文化的制约主要表现在对喻体和相似点的选择、确定上。具体说来,有下面一些情况:一是不同的民族在认知同一对象时尽管选用了相同的喻体,但确定的相似点或赋予的喻义却不同;二是不同的民族认知同一对象时,会不由自主地选择不同的喻体,但喻义却相同;三是某个民族所选用的喻体是本民族文化中独有而他民族文化中可能不会有的。下面分别举例说明。

(1)喻体相同,但相似点或喻义不同。不同民族的社会背景不同,审美观和角度不同,对事物自然属性引起的联想不同,相似点不同,形成的比喻义就会有所差异。“人们时常把某些品质或特性与某些动物或物体联系起来。这些品质或特性又往往能使人产生某种反应或情绪,尽管这种联想很少或根本没有什么科学根据。联想到的特性和所引起的情感也往往因民族不同而各异。”(邓炎昌、刘润清,《语言与文化》,外语教学与研究出版社,1989年版,第198页)汉民族自认为是龙的传人,在汉民族文化里,“龙”是皇权、皇帝的象征,是至尊至高而神圣不可侵犯的,因此在作比时,常以龙作喻体,取其“尊贵、祥瑞”之义,便有如下一系列对龙的“好”的说法:

真龙天子、望子成龙、龙飞凤舞、龙颜大悦、龙翔凤翥、龙肝豹胆、龙马精神、龙盘虎踞、龙蟠凤逸、龙蛇飞动、龙蛇混杂、龙腾虎跃、龙头蛇尾、龙骧虎步、龙骧虎视、龙行虎步、龙吟虎啸、龙驭宾天、龙跃凤鸣、龙章凤姿、龙争虎斗、龙凤呈祥、阴沟里的蚯蚓——成不了龙、地里的曲蟮——成不了龙

三国时,著名军事家、政治家诸葛亮就冠有“卧龙”之誉。而在英语文化里,龙却是凶残、可怕的象征,应在翦灭之列。在德国和俄罗斯的文学作品里,也有英雄杀死凶龙的描写。同是“龙”,一褒一贬,喻义不同。“狗”,是一种十分忠实于人类的动物,在汉民族文化里,它一直遭到不公正待遇,受到鄙视甚至诅咒,人们在以之作喻体时,带有浓重的贬斥色彩,如说某人是“疯狗”“走狗”“落水狗”“丧家犬”“狗日的”,把人的言行或态度喻为“狗仗人势”“狗急跳墙”“狗眼看人低”“狗胆包天”“狗嘴里吐不出象牙”“放狗屁”等等,还有以“狗”给小孩取贱名的,如“狗娃”“狗肾”“狗蛋”“大狗”等,尽管这有希望孩子安顺无灾的意思,但瞧不起狗的观念却深深地暗藏于其中。

钟玖英在《文化差异与女性之喻》中有一段分析,也很能说明不同民族在创造比喻时,喻体相同但相似点或喻义不同的问题:中俄两国人在同样的动物中发现的似同点是存在着很大差别的。俄罗斯人用老鼠比喻美丽可爱的少女,而我们则用它来喻指卑劣小人。人们痛恨老鼠,创造了许多词语来咒骂它,什么“鼠目寸光”“鼠窃狗盗”“胆小如鼠”,简直是“老鼠过街,人人喊打”。一个如此讨厌老鼠的民族是不可能在老鼠身上发现与可爱少女之间存在着相似点的,因此人们绝不会将女孩比喻成老鼠,即使用了这样的比喻,被比喻的女孩也不会接受你的赞美的。再如杜鹃鸟,从杜鹃不自己做窝养育自己的孩子的生活习性中俄罗斯人联想到了无忧无虑轻率的女性,而中国人则有杜鹃啼血的传说,因此杜鹃在我们的汉民族文化中是个令人伤感的角色,杜鹃的啼叫让我们感到的是“不如归去,不如归去”的思乡之情。喜鹊在俄罗斯文化里是“长舌妇”的象征,而在中国则往往用来比喻兴高采烈的形象;狐狸在俄罗斯可以用来比喻狡猾而漂亮的姑娘,而我们若用它来比喻女人那一定是骂人话了。同样的动物,被不同的民族的人们抹上了不同的文化色彩,蕴涵了不同的褒贬爱憎。(杨秋泽、张宗正、聂仁忠、王玉新主编,《修辞学研究》第8集,南海出版公司,1998年版,第212页)

当然,在汉族文化圈里,以同一对象作喻体时,也有褒贬互见的,如“虎”“牛”等,这种情况的出现,一是因个人的审美观和价值观的不同造成的,二是因这些对象本身具有多重属性,人们可从不同角度取其相似点。

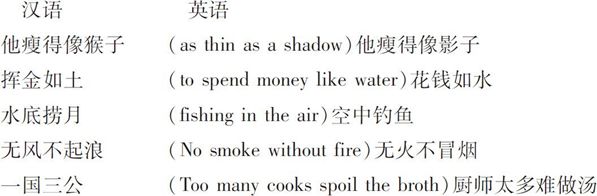

(2)喻义相同,但选择的喻体不同。不同的民族在作比时,本体和喻体之间的相似点是相同的,整个比喻所蕴涵的意义也基本一样,但指称喻体的对象却不同。如:

(以上5例引自廖文丽《比喻中的中西方文化差异》,载《湘潭大学社会科学学报》2001年第6期)

“无火不冒烟”在俄语、法语中也有此类说法。不仅是中、西方民族在作比时有“喻义相同,喻体不同”的情况,即使在中国这个多民族的大家庭里,也有这种情况。西绕拉姆在《藏语中常见的动物比喻》中将藏、汉语中的动物作了比较,这里引用其中一部分:

猫打哈欠,形容时间短促:“人生就像猫打哈欠”,类似汉族“白驹过隙”的比喻。汉族爱用猴子形容人的聪明,而藏族则用兔子形容人的聪明,在民间故事中兔子是智慧的化身。藏族取笑人眼睛太大,就说“像牛饮水时的眼睛”。用羊头形容物体的大小。形容大:“拾到了像羊头大的金块”;形容小:“羊头马肚”(形容人的个头虽小,而饭量却很大)。

(中国华东修辞学会编,《修辞学研究》第七辑,南京大学出版社1997年版,第322页)

这些例子也说明同是东方民族,由于生活习俗、文化背景等的不同,即使喻义相同,但在选择喻体时也会不同;藏族选用的喻体,汉族不一定选用。

(3)喻体是某民族文化中独有而他民族文化中可能没有的。中国汉人用“连理枝”“比翼鸟”“彩蝶双飞”等物象来比喻男女之间的情深意笃、永不分离,而其他民族尤其是西方民族恐怕不会如此作比吧!在对待人与自然的关系上,西方人同东方人有不同的观念。西方人与自然对立,东方人主张“天人合一”,人与自然相亲相近。所以,东方人往往用自然万象比喻人体。而西方人则可能不是这样。如徐整《五运历年纪》中的比喻就将开天辟地的神话人物——盘古,同自然万象(包括人类)融为一体,盘古就是自然,自然就是盘古:

〔1〕首生盘古,垂死化身,气成风云,声为雷霆。左眼为日,右眼为月,四肢五体为四极五岳,血液为江河,筋脉为地理,肌肉为田土,发髭为星辰,皮毛为草木,齿骨为金玉,精髓为珠石,汗流为雨泽;身之诸虫,因风所感,化为黎民。

广西武鸣壮族《盘古歌赞》也同《五运历年纪》中的描写有异曲同工之妙:

〔2〕泰山盘古是我屋,大岭盘古是我身,

庚子其年造天地,盘古出生到如今。

自我盘古初出世,造化天盘及地盘。

左眼花为日宫照,右眼花为月太阴。

骨肉化为山石土,头脑化为黄金银。

肚肠化为江和海,血流是水去无停。

手指化为天星斗,毛发化为草木根。

中国的阴阳五行学说可说是中国传统哲学的总纲,阴阳统五行,五行统万物。上自天文,下至地理,中有人和,无不被统纳于阴阳五行之中。但五行——金、木、水、火、土,并不是古人对物理世界的科学分类,而是一种利用神似作中介的比喻说法。它是说世间万物有的像金,有的像木,有的像水,有的像火,有的像土。于是万物有五行,人有五行,方位也有五行。如:中国古代天文家为了观测天象及日、月、五星在天空中的运行,在黄道带与赤道带的两侧绕天一周,选取了二十八个星官作为观测时的标志,称为“二十八宿”,这二十八宿的名称其实是描绘二十八个星象的喻体,它们被五行统摄,分为四组,与四个动物为喻体的“四象”和四方相配,构成了一个天象比喻系统:

东方苍龙(木):角亢氐房心尾箕

北方玄武(水):斗牛女虚危室壁

西方白虎(金):奎娄胃昴毕觜参

南方朱雀(火):井鬼柳星张翼轸

像这样层层套设、玄奥莫测的比喻只有在博大精深的中国传统文化背景中,才能创造出来,西方人只有叹为观止的份儿!

中国传统医学将人置于阴阳五行的框架中,把人的五脏五腑也以五行作比:

〔3〕“肝像木,旺于春。”“心像火,旺于夏。”“脾像土,旺于长夏。”“肺像金,旺于秋。”“肾像水,旺于冬。”“胆像木,旺于春。”“小肠像火,旺于夏。”“胃像土,旺于长夏……为水谷之海。”“大肠像金,旺于秋。”“膀胱像水,旺于冬。”

(明·龚廷贤编,《寿世保元·五脏六腑脉病虚实》,上海科学技术出版社,1989年版)

再概括一下,就是肺与大肠像金,肝与胆像木,肾与膀胱像水,心与小肠像火,脾与胃像土,这些都是神似性比喻。

中国传统医学的“奇经八脉”说认为:

〔4〕凡人一身有经脉、络脉,直行曰经,旁支曰络。经凡十二,手之三阴三阳、足之三阴三阳是也。络凡十五,乃十二经各有一别络,而脾又有一大络,并任、督二脉为十五也。其二十七气相随上下,如泉之流,如日月之行,不得休息。”“督脉起于会阴,循背而行之身后,为阳脉之总督,故曰阳脉之海。任脉起于会阴,循腹而行于身之前,为阴脉之承任,故曰阴脉之海。冲脉起于会阴夹脊而行直冲于上,为诸脉之冲要,故曰十二经脉之海。

(《奇经八脉》)

中国古代“经络说”是独步世界的人体医学奇说,这我们暂且不论,单就对于脉络的比喻性描写——说它们“如泉之流,如日月之行”,是“阳脉之海”“阴脉之海”“十二经脉之海”“诸脉之冲要”等,用自然物比喻人体无形的经络,是世界上任何一个其他民族所不能道出的。

可见,中国的五行学说是一种比喻,这种比喻不仅是语言表述方式、修辞方式,而且是我国古人的一种思维方式,一种独特的认识世界、认识人自身的方式。西方人没有这种文化背景和心理积淀,因而绝不会作出这样的比喻。

中国古代的军事科学中所用的术语是植根于中国文化的产物,有许多都是对特定材料高度浓缩了的比喻性说法,如“三十六计”名称中的一部分:

瞒天过海、借刀杀人、趁火打劫、声东击西、隔岸观火、笑里藏刀、李代桃僵、顺手牵羊、打草惊蛇、借尸还魂、调虎离山、抛砖引玉、擒贼擒王、釜底抽薪、浑水摸鱼、金蝉脱壳、关门捉贼、偷梁换柱、指桑骂槐、假痴不癫、上屋抽梯、树上开花、反客为主

(无谷译注《三十六计》,吉林人民出版社,1979年版)

这些喻体符号是西方文化中不可能有的。

2.比喻的形成受民族神话传说和民族宗教信仰等的制约

不同民族的图腾、神话传说和宗教信仰是不同民族精神生活的一部分,自然也是民族文化的成员,它们也会反映到比喻中来,给比喻著上神话、宗教的民族特色。

(1)比喻的形成受民族神话传说的影响

不同的民族都有自己的神话传说,它们是各民族发挥高度想象力的结晶,而比喻正是需要丰富的想象力的。汉民族神话传说中的“玉皇大帝”“九天仙女”“月中嫦娥”“牛郎织女”“王母娘娘”“天上老君”“孙悟空”“金童玉女”“龙王”“凤凰”“麒麟”等等形象都经常被用作比喻的喻体。以龙为例。“龙”作为中华民族的象征,它常被作为喻体,或喻地、或喻水、或喻人、或喻国。如云龙山(江苏)、龙首崖(江西)、龙角山(湖北)、龙虎山(江西),龙形市(湖南),黑龙江(黑龙江)、九龙瀑(安徽)、老龙潭(宁夏);把皇帝叫做“真龙太子”,把皇帝的子孙称为“龙子龙孙”;人们希望自己的孩子有出息,就说是“望子成龙”,或取名带有“龙”字;我们把中华民族的兴旺发达喻为“巨龙腾飞”。如:

〔5〕解放思想,与时俱进,万众一心巨龙腾。

(李文俊《喜迎十六大》)

〔6〕东山当市之东,直冲在江水之中,由隔岸望来,绝似在卧饮江水的蛟龙的头部。满山的岩石和几丛古树里的寺观僧房,又绝似蛟龙头上的须眉角鼻,各有奇姿,各具妙色。

(郁达夫《逃走》)

〔7〕牛郎配织女——天生的一对

〔8〕白娘子遇许仙——千里姻缘一线穿

〔9〕仙女下凡间——天配良缘

西方民族也有许多意蕴深厚、美丽动人的神话传说,其中以古希腊神话最著名。希腊人以想象的奥林匹斯山上的宙斯大神及其周围的男女诸神为系谱,并认为诸神具有人的性格(“神人同形同性”),从而编制了错综虚幻、丰富多彩的神话,反映了他们对自然界和人类社会森罗万象的朦胧认识。希腊神话是当时希腊文艺作品的重要题材,并对罗马以及后来欧洲文艺的发展有一定的影响。希腊神话中的诸神诸事往往被西方民族作为喻体,如:

〔10〕难道一个人应该把还在他心中燃烧的使他的志向高尚起来的普罗米修斯之火的最后火星熄灭掉吗?

(高尔基语)

〔11〕歌德,这艺术的宙斯。(赫尔岑语)

(上两例转引自吴继光、王洪梅《比喻中的文化因素初探》,载中国华东修辞学会编《修辞学研究》第七辑,南京大学出版社,1997年版)

当中国人把美貌女子比成“美如天仙”“仙山下凡”时,西方人则将其比喻成维纳斯或海伦;当中国人说某女子处于热恋中时,西方人则说“丘比特的神箭射中了她”。仡佬族人把牛当做神来看待,流传着“仡家一头牛,性命在里头”的谚语,尼泊尔人也有崇拜黄牛和过“牛节”的习俗,在这些民族中就不可能产生如汉语里以牛为喻的具有贬义色彩的“对牛弹琴”的成语。汉民族常把蛮不讲理的女人比做“母老虎”,但在云南巍山的彝族却以虎为图腾,自称是虎族,男人自称“罗罗颇”(即公虎),女人自称“罗罗摩”(即母虎)。这个民族既然崇拜虎,以“母虎”作喻体,那它的喻义就同汉族的“母老虎”完全反了。

(2)比喻的形成受民族宗教信仰的影响

宗教信仰作为一种文化现象,也在不同民族的语言中打上了深深的烙印,同时也在比喻中留下了“宗教”色彩。中西方人的宗教信仰不同,在比喻中留下的宗教印迹也各不相同。

在中国,道教、儒教(如果算宗教的话)是国产的,而佛教虽然是舶来货,但由于其迅猛发展而对许多人的心灵世界产生了广泛的影响,甚至在一些时代(如南北朝、唐代)几乎成为中华民族的全民宗教。这些宗教中的术语也往往被用来作为比喻的喻体。如佛教中的“菩萨”是人们最推崇的慈善形象,所以,当人们说某人心地善良时,就说那人“像菩萨一样”,当某人对自己有恩德时,就说“你真是活菩萨”,等。至于以佛教中的“夜叉”或在“夜叉”的基础上衍生出的“母夜叉”“笑面夜叉”以及“混世魔王”“阎王”“牛鬼蛇神”等作喻体时,那一定是带有贬斥之义。“文革”时期,就有“打倒一切牛鬼蛇神!”的口号。再如:

〔12〕峨眉山的七十二峰大多在海拔2000米以上,峰高云低,云海中浮露出许多岛屿若浮舟,又像是“慈航普度”。

(侯尚文《峨眉云海》)

〔13〕泥菩萨过河——自身难保。

(歇后语)

“慈航普度”是一个佛教用语,意为菩萨普度众生。

〔14〕小林淳男把“无意义”具体分为三种,一是意义免除,表现为无法理解,由于失去上下文的依托,可能让你丈二和尚摸不着头脑。

(马清华,《无意义句的等级评价》)

(15)当一天和尚撞一天钟

(16)小和尚念经有口无心

(17)和尚打伞无法无天

(18)婆儿烧香,当不得老子念佛。

(19)盖个庙儿,立起个旗杆来,就是谎神爷。

(20)夹道卖门神——看出来的好画儿

但在西方,尤其是在英语民族里,由于他们信奉的是基督教,却常以“上帝”“圣诞老人”“亚当”“夏娃”等与该教有关的宗教形象作喻体。至于信奉伊斯兰教的民族,“真主”等概念就是他们比喻的常见喻体了。

《西游记》是融神话与宗教为一体的小说。它是在以前神话传说的基础上创作的文学名著,整部小说以神话、宗教世界的妖魔鬼怪、魑魅魍魉、菩萨神圣之事为喻体来比喻人间万象,深深地抹上了东方民族的神话兼宗教两大文化色彩。

3.比喻的形成受民族艺术传统的影响

不同的民族有不同的文学艺术传统,它作为观念形态的东西,必然给语言带来影响。中国,有悠悠数千年历史的泱泱大国,文化灿烂辉煌,艺术遗产丰富多彩,在音乐、美术、绘画、建筑、文艺作品等门类中都有许多艺术珍品,给人们留下了深刻的印象,尤其是古代文学作品,数量犹如恒河沙数。作品中的艺术形象或美或丑或善或恶不可尽数,有些人物形象妇孺皆知,随时可被用来喻指生活中的人或事。粗鲁莽撞的人,让人们想起《水浒》里的李逵;勇猛暴烈的人,让人们想起《三国演义》中的张飞;是非不辨、好坏不分的人,让人们想起《西游记》中的唐三藏;美丽聪明、圆滑世故的人,让人们想起《红楼梦》中的薛宝钗;一提到美丽善战的巾帼英雄,人们会联想到穆桂英;当谈及铁面无私、大义灭亲的治国宰臣,人们会联想到包文正。歇后语是人们喜说乐用的一类熟语,它的前半部分都是比喻的喻体,后半部分是相似点或喻义。许多歇后语的前半部分高度概括了中国古代各种艺术门类中的艺术家、艺术作品中的人物和历史故事,如:

俞伯牙搬家——不留情(琴)

王羲之写字——入木三分

司马遇文君——一见钟情

李贺的锦囊——净是佳句

宋之问遇上了骆宾王——有词儿了

宋徽宗的鹰、赵之昂的马——都是好话(画)

孔夫子搬家——净是输(书)

梁山伯与祝英台——生死相依

张生遇见莺莺——一见钟情

苏妲己献媚——残害忠良

姜太公钓鱼——愿者上钩

诸葛亮皱眉头——计上心来

孙大圣的武艺——变化无常

王熙凤的为人——心狠手辣

林冲上梁山——官逼民反

白娘子喝了雄黄酒——显了原形

半路上杀出个程咬金——突如其来

陈世美杀妻——忘恩负义

许仙遇见白娘子——天配良缘

张飞遇李逵——黑上加黑

这些比喻,或喻人,或喻事,或喻形,或喻神,或喻色,或喻理,其中凝结着中华民族传统艺术作品中的固有内涵。对于不了解中国艺术传统的外国人来说,他们不可能创造出这样的比喻,也不可能理解这些比喻的意义。同理,对于一个对西方艺术传统一无所知的中国人来说,他也不可能用罗密欧与朱丽叶的故事比喻爱情,不可能用葛朗台比喻吝啬鬼,不可能用唐璜比喻否定宗教的禁欲道德者或极端个人主义者,不可能用安娜·卡列妮娜比喻受情至上主义者。

4.比喻受民族生存环境、生存条件、生活习俗的制约

不同的民族生活在不同的自然环境、社会环境中,也有他们相对固定的生活习俗风尚,这些都能影响比喻的创造。

(1)民族的生存环境、生活条件对比喻的制约

思念故土是每一个民族都有的情结,但在用比喻来表达时,选择的喻体却不相同。哈萨克人说:“马儿东转西转,离不开马桩;男儿走南闯北,迟早要回故乡。”英国人则说:“家乡的干面包比异乡的烤肉香。”同一难解的情结,同一寓意的比喻,但在选择喻体上却迥然有别,各异其趣。“哈萨克号称‘马上的民族’,马是他们的‘第二生命’,是他们最熟知,最看重的事物。以马为意象来表达热爱家乡、思念故土这一朴素情感,不仅是自然的,符合他们的言语习惯,也是最通俗易懂的,由此就体现出了游牧文化风格。面包和烤肉是英国人的主食,不管他乡有没有‘烤肉’这样的食谱,他们都会觉得‘家乡的干面包比异乡的烤肉香’,言语之间烙上了深深的民族印记。”(许钟宁,《论谚语的民族文化风格》,载《修辞学习》2003年第5期)

同是表达“不付出,就没有收获”这样的哲理意蕴的比喻,汉语说:“今年不种树,哪有来年笋。”藏语说:“冬天不喂牛,夏天没酥油。”同是表达“真相迟早会大白于天下的”喻义,汉语说:“纸里包不住火。”而藏语却说:“瞒与不瞒都一样,脚印留在雪地上。”“树”“笋”和“纸”都是汉族农业文化的征象和结晶,“生活在农业文明中的汉族先民必然用它来托物言事,提炼哲理。而生活在雪域高原的藏族牧民,也自然用‘牛’‘酥油’‘雪地’这样的物象来阐释他们的生活理念”(许钟宁,《论谚语的民族文化风格》,载《修辞学习》2003年第5期)。同是表达“人与人之间都需要配合与帮助”这一哲理,汉族人说:“一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮。”而美国人则说:“探戈舞需要两人同跳”农耕风格和北美格调形成鲜明对照,不同的喻体显示出不同的文化特征。再看下面不同民族因生活环境的不同而产生的比喻:

汉谚:前车之覆,后车之鉴。

千里之堤,溃于蚁穴。

温室里长不出参天大树。

(新生事物)如雨后春笋

牛饮(像牛一样大口地喝)

英谚:Other'sWreck, so your navigation.

(让别人的沉船,作你的航标。)

Inthe calm sea, there is not good navigator Lian.

(平静的海洋里,炼不出优秀的航海家。)

Justlike mushrooms.(犹如蘑菇一样众多)

Drinklike a fish.(像鱼一样大口喝)

地理文化是由所处地理环境而形成的文化,由于各民族生活空间不同,生产资料、方式不同,因而不同民族对同一事物或现象看法各有不同。特定的地理文化产生不同的比喻方式。英格兰民族处于海洋环境,水产丰富,航海捕鱼业发达,因而其比喻多涉海事,言语之间,一派海洋文化景观。而汉民族尤其是中原汉族生活于陆地,其生产、生活资料多同大地相连,因而言语中有着与黄土地一样深厚的文化积淀。通过上面的汉谚和英谚中比喻的对照即可明显地看出这种区别。又如:

藏谚:没有爬不上的高山,没有过不去的冰谷。

永不停息的溪水到了大海,寸步不移的雪山仍在原地。

雄狮也要雪山来保,猛虎也要森林来护。

蒙古谚:水草肥美的地方鸟儿多,心地正直的人朋友多。

在草原上,牧民就是“天”。

乌鸦在树上栖息,豺狼在草丛里隐藏。

哈萨克谚:牧畜是孩子,草原是母亲。

春天的风,是宰羊的刀子。

无棚受冻的牲畜长不好,众人插手的事情办不好。

茬子地里,马饿不死;有熟人的地方,人闲不死。

马的优劣,奔驰时才能看出;人的好坏,危机时才能知晓。

马是人的翅膀。

真正的快马,什么时候都跑得快;真正的谦虚,绝不求人家厚礼相待。

千里马跑着长大,雄鹰飞着长大。

(以上例子转引自许钟宁《论谚语的民族文化风格》,载《修辞学习》2003年第5期。)

这三个民族谚语中的取喻都同他们所处的自然环境、物产及生活、生产资料有关,且通俗易懂,有浓重的民族文化色彩。再看一例:

〔21〕这个年轻姑娘长得很美,身段灵巧,像一只伶鼬。穿的是条纹的丝腰带,拦腰系着一块围裙,白得和清早的牛奶一样,裙上鼓起皱纹。她的衬衣也是白的,领上前后里外都缀上乌黑的丝绸;头罩上挂下来的飘带也是同样的黑绸,一条宽的束发丝带,系住头发上部。的确,她的眼睛是迷人的;拱形的眉毛,像李子那样黑,一部分摘干净了,显得很狭长。看她比才开花的梨树还要甜蜜可爱,比羊毛还要轻软。腰带上挂了一只皮带,上面有丝织的流苏和铜珠。世上没有一个聪明人能想象出这样一个姑娘,这样一个新鲜活泼的可人儿。她的皮色比伦敦塔里才铸出的金币还要光耀夺目,唱起来和谷仓上的燕子一样婉转响亮,她又轻佻爱耍,犹如小牛追逐母牛一般。她的一张嘴甜得像蜜,或蜜酒,或像干草里藏起的一堆苹果。她羞答答地像一只轻盈的小鸟。低领上戴着一只胸针,有盾牌上的浮饰那样大,她的靴儿高高缚在腿上。她简直是一朵缨草花,一朵可爱的剪秋罗,可以做任何贵族士绅的小宝贝,或者嫁给一个小富农。

(〔英〕乔叟《坎特伯雷故事集》第65页)

作者极尽铺张之能事,描绘的这个欧洲姑娘的穿着打扮和音容神态,是东方民族不可能有的。例中用了十来个比喻,所选用的喻体一定是作者所熟知的动物、植物、生活用品。

说到不同民族的生存环境与比喻的关系,不能不涉及以山水为喻体。人类生活在大自然的怀抱中,不管是原始人对大自然的崇拜,还是古代、近代、现代人对大自然的科学认识及情感投注,都充满着浓郁的人文色彩,对于山和水更是如此。山为地之骨,水为地之血;人类将山水人格化。在中华民族的心目中,山水之间有浓厚的人间烟火味,山水中蕴涵着自然大“道”和深刻哲理,他们从山水中能悟出人类发展进步的真谛,所以“仁者乐山,智者乐水”。自然山水不仅养育着人类,而且是人类的审美对象。“天地与我并生,而万物与我为一。”(庄子,《齐物论》)中国人这种“万物齐一”的观念,反映在语言中,最突出的特点就是以山水打比喻。不管是涓涓细流还是江河湖海,不管是娉婷小山还是崇山峻岭,无不出现在比喻中,尤其是以那些气势恢弘博大的山水作喻体的比喻,更显示了人类的高度文明、智慧。“伟大的自然景观对于原始人来说,只是一种生野的自然,狞厉可怕;可是对于具有文化教养的人来说,却成了令人赞叹的崇高的审美对象。因此,崇高与美一样,都是在人对现实的审美关系中制造出来的。”(蒋孔阳,《论崇高》,载《东方丛刊》1992年第3期。)但不同的民族在以山水作喻时,总是同自己所身处的熟悉的自然环境中的山水相关的。如下面一些中华民族歇后语中的比喻:

汉族:脚蹬黄山,眼看峨嵋——这山望着那山高

玉皇山的水好喝——远水不解近渴

邙山看黄河——远水不解近渴

扛着磨盘游五台——苦尽心

昆仑山顶唱大戏——高抬(台)

珠穆朗玛峰上点灯——高明

泰山顶上观看日出——登高望远/站得高,看得远

长江黄河流入海——殊途同归

十里高山观景——站得高,看得远

鄱阳湖里起春水——一浪高一浪/后浪推前浪

洞庭湖里涨春水——一浪高一浪/后浪推前浪

大江大海一浪花——渺小

大海里的浪涛——波澜壮阔

长江涨大水——来势凶猛

黄河决了口——滔滔不绝

蒙古族:阿尔山里捉黑瞎子——这个熊要不得

三淖河涨水——走着瞧

大青山上望黄河——远水难解近渴

回族:牛头山上看黄河——远水解不了近渴(牛头山:宁夏回族自治区青铜峡市一座名山)

吃的不是泾河水——何必管这么宽(泾河:发源于六盘山,流经宁夏泾源县)

藏族:雨季的雅鲁藏布江水——天天看涨

维吾尔族:戈壁滩上找泉水——难得很

哈萨克族:天山顶上点灯——名头大

(以上诸例转引自王晓娜《歇后语和汉文化》,商务印书馆,2001年版。)

汉、蒙、回、藏、维吾尔、哈萨克等民族无不倾情、留恋山水,珠穆朗玛、昆仑山、泰山、黄山、玉泉山,洞庭湖、鄱阳湖、黄河、长江、雅鲁藏布江皆被用作喻体。而世界其他民族以山水作喻时则往往选用他们所熟悉的喻体,如阿尔卑斯山、冈底斯山、富士山、密西西比河、亚马逊河、尼罗河等等。

(2)民族的风情习俗差异对比喻的影响

不同的民族具有不同的风情和习俗,特定的风情和习俗是一个民族精神生活和物质生活的规约或样式,它们也会在比喻中折射出来。

例如,汉族人在过春节时有贴“门神”的习俗,这门神就是秦琼、敬德两位勇猛将军,借他们的震慑力来避邪求吉。如果某人办某事迟了时日,就用贴“门神”作喻体,说“正月十五贴门神,迟了半月了。”北方汉族人在腊月初八要吃“糊心饭”,据说是吃了这种饭就将这一年生活中的一切烦恼忧愁及以后怎么生活都置之脑后,就能快快乐乐吃喝过年。于是,当某人做了糊涂事时,就用“吃了腊八饭——昏了头了”来作比。中国古代女孩在出嫁时要坐花轿,这对一个童真女子来说,是平生第一次,因此,在语言中就将某人第一次做某事比喻成“大姑娘坐花轿——头一回哩”。此外,许多歇后语的比喻部分都映射出了中国人的岁时节俗,如:

腊月二十三的灶王爷——上天了

三十晚上吃团圆饭——人齐话圆

大年初一拜年——你好我也好

过了年的桃符——没用处

正月十五舞龙灯——热闹一阵子

二月二的猪头——供上了

三年不逛三月街——心中有数(白族,意谓三月节年年有,每年的节目都差不多)

三月三山坡上对歌——不分男女(黎族)

清明节上坟——哄鬼

清明节放风筝——玩上了天

端午节赛马——走着瞧

端午节的粽子——一串儿

五月初六卖艾子——晚了一步

五月龙舟逆水去——人人使劲

八月十五吃月饼——上下有缘(圆)

重阳节上山——站得高,看得远

(以上各例转引自王晓娜《歇后语和汉文化》,商务印书馆,2001年版。)

“而在中东一些国家从古至今有女子戴鼻环的习俗,因此才有‘妇女美貌而无见识,好比金环戴在猪鼻上’的比喻式箴言。而在印度等地有用大象运货的习俗,人们非常熟悉了解大象的习性,因此才会将印度女性的优雅步态比之为‘举步如象’这对我们来说,可能是不容易接受的吧。”(钟玖英,《文化差异与女性之喻》,载杨秋泽、张宗正、聂仁忠、王玉新主编《修辞学研究》第8辑,南海出版公司,1998年版,第215页)

如果说,“发达的民族语言可以记录一个民族优秀的文化。民族文化不但保存在民族的言语记载、言语作品中,也被民族语言的体系所巩固,在语言材料上留下民族的印记,从而容易使言语带上民族风格”(王德春,《现代修辞学》,上海外语教育出版社,2001年版,第141页),那么,比喻作为民族寓言故事材料的组成部分,同民族文化息息相关,它既记录了一个民族的优秀文化,同时在它身上也留下了民族文化的深深印记,从而使它带上了浓郁的民族风格。

—— 摘自聂焱 《比喻新论》

投稿邮箱:admin@zdic.net

汉典主站:www.zdic.net

汉典论坛:bbs.zdic.net

汉典手机站:m.zdic.net